A Amazônia vive hoje uma corrida silenciosa, marcada não por marcos esportivos, mas pela urgência científica. Pesquisadores tentam identificar espécies antes que desapareçam, pressionados pelo avanço do desmatamento, pelo aquecimento global e pela expansão econômica que alcança até as áreas mais remotas da floresta.

A trajetória do primatologista Rodrigo Costa Araújo ilustra essa disputa desigual contra o tempo. Durante seu doutorado, ele decidiu explorar o Arco do Desmatamento, uma imensa faixa de 500 mil quilômetros quadrados que se estende do Maranhão ao Acre, atravessando também partes do Pará, Mato Grosso e Rondônia. É uma das regiões mais frágeis e aceleradas em degradação dentro da Amazônia. Ali, em meio à perda acelerada de floresta, Araújo buscava preencher lacunas fundamentais sobre os saguis — pequenas espécies de primatas pouco estudadas e altamente vulneráveis.

A urgência é evidente: conforme destaca Rodrigo, saber quantas espécies existem, onde vivem e quais são suas características básicas é o primeiro passo para qualquer estratégia de conservação. Seu trabalho resultou na descrição de duas novas espécies de sagui, incluídas imediatamente na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) como ameaçadas de extinção. Ele também estruturou um banco de dados genético cobrindo 99% das espécies conhecidas.

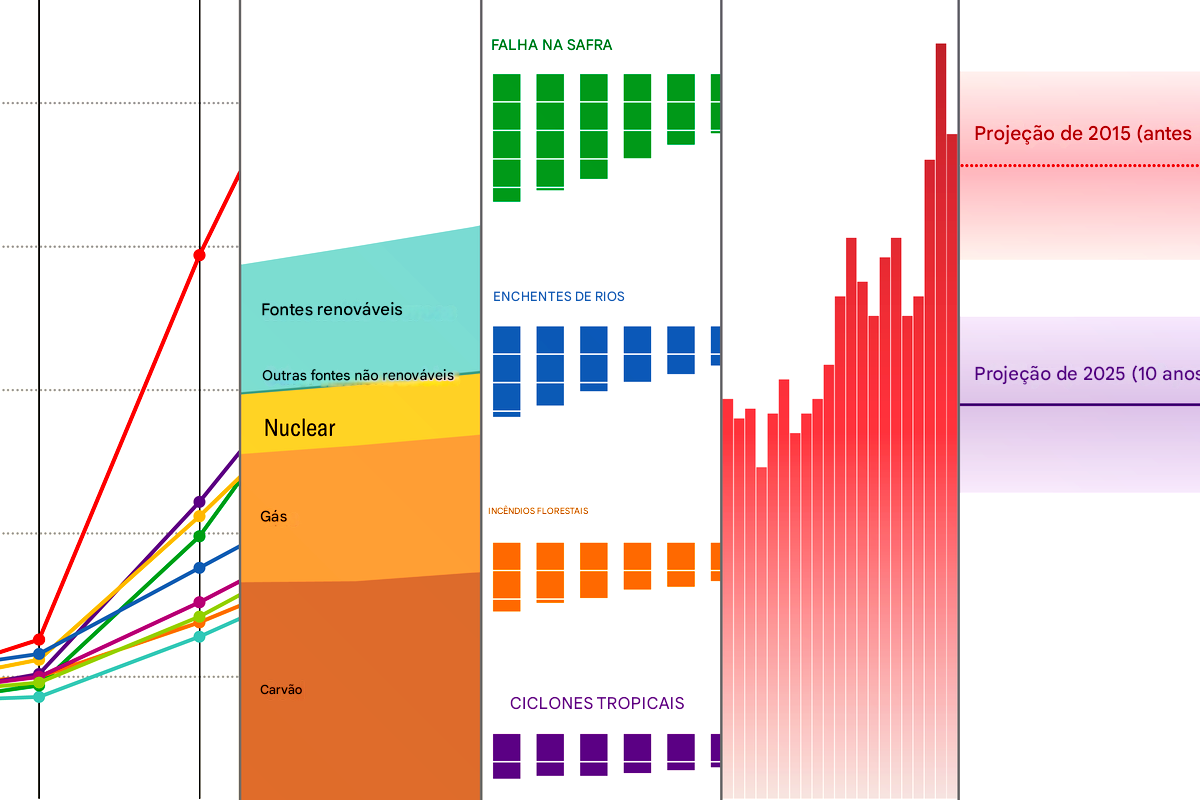

Mas a descoberta científica avança lentamente. Enquanto isso, a floresta já perdeu 17% de sua vegetação original segundo o MapBiomas, e há sinais de que sua resiliência ao fogo está diminuindo. Para alguns pesquisadores, a Amazônia se aproxima perigosamente de um ponto de não retorno — um limiar em que a floresta perderia a capacidade de se regenerar.

A situação não se limita aos primatas. Estudos recentes mostram que o Brasil concentra o maior potencial mundial de descobertas de novas espécies de vertebrados terrestres. Segundo pesquisa coordenada por Mario Moura, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 10,4% das descobertas potenciais estão no país, e mais da metade nas florestas tropicais úmidas, como Amazônia e Mata Atlântica. Moura analisou quase 33 mil espécies e modelou a probabilidade de novos registros, revelando que a maior parte das espécies ainda desconhecidas deve estar entre répteis e anfíbios — grupos menos estudados e historicamente menos favorecidos em financiamento e interesse popular.

A dificuldade de acesso às áreas mais isoladas, a falta de taxonomistas e a ausência de políticas continuadas de incentivo científico formam uma combinação que favorece o desconhecido, não o conhecimento. Isso afeta diretamente o ritmo de descobertas. Um estudo de 2014 publicado na revista Conservation Biology estimou que entre 15% e 59% das espécies de vertebrados podem ter desaparecido antes mesmo de serem descritas.

Esse cenário é familiar para pesquisadores como Ana Prudente, do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Especialista em taxonomia de répteis, ela já descreveu 31 espécies ao longo da carreira, mas vive sob a pressão de um ritmo de extinção que avança mais rápido do que o avanço da ciência. A Amazônia, lembra Prudente, possui ambientes únicos e isolados — alguns inexistem fora da região — o que explica o alto nível de endemismo. Mas também há poucos pesquisadores dedicados a taxonomia, e os desafios logísticos são imensos.

SAIBA MAIS: Fundo LIRA investe R$ 6,8 milhões em projetos que movem a sociobiodiversidade da Amazônia

O problema não é apenas técnico. Também é estrutural. O Brasil forma novos mestres e doutores na área biológica, mas as instituições de pesquisa não têm vagas suficientes para absorvê-los. O próprio Araújo relata que deixou o país durante o governo Bolsonaro por falta de oportunidades de trabalho e só retornou recentemente, com a retomada de investimentos da ciência.

A carência histórica de financiamento público para taxonomia persiste. Um dos poucos editais dedicados ao tema é o Protax, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), lançado periodicamente desde 2005. A edição de 2024 investiu R$ 14 milhões — valor expressivo, mas insuficiente frente à dimensão da Amazônia. A Iniciativa Amazônia +10 somou esforços ao financiar 20 expedições científicas, com orçamento total de R$ 78,2 milhões.

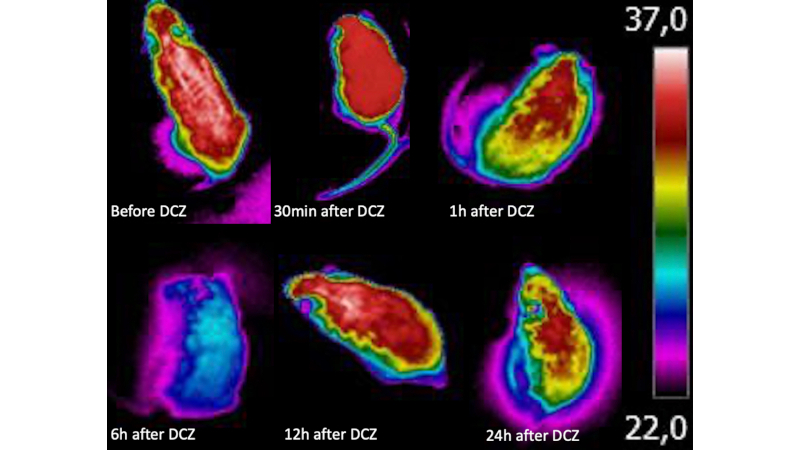

Entre os contemplados está o botânico Charles Zartman, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), que lidera um estudo na isolada região da Cabeça do Cachorro, no Alto Rio Negro. O projeto usa métodos inovadores, realizados em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), para acelerar a identificação de espécies por meio do sequenciamento de DNA coletado diretamente no campo. A técnica permite mapear a diversidade mesmo antes de encontrar fisicamente o organismo correspondente — uma forma de ganhar tempo diante da velocidade da destruição.

A ameaça, porém, não vem apenas da falta de conhecimento. Vem da economia. Para Araújo, a ciência avança devagar demais em comparação com atividades como mineração, extração de madeira e expansão de áreas agrícolas. Muitas vezes, quando uma equipe científica se prepara para chegar a um território inexplorado, empreendimentos já se instalaram ali, alterando habitats antes mesmo que fossem estudados.

A Amazônia perdeu 52 milhões de hectares nos últimos 40 anos, segundo o MapBiomas — área equivalente a 13% de toda sua extensão. A maior parte das transformações humanas ocorreu de 1985 a 2024, numa velocidade que deixa claro o desequilíbrio desse jogo.

Ainda assim, pesquisadores insistem em avançar. A ciência é movida não só por necessidade, mas por fascínio. A curiosidade, lembra Araújo, é também motor dessa corrida. Descobrir algo novo, compreender o que compõe o planeta, compartilhar esse conhecimento — isso mantém viva a resistência científica diante das incertezas.

A corrida contra o tempo continua. Mas a cada nova expedição, banco de dados ou técnica de sequenciamento, cresce também a chance de conhecer a Amazônia antes que ela se perca — e de proteger o que ainda não sabemos que existe.